锂电池导热系数测试方法有哪些?

锂电池的导热系数是评估其热管理性能的关键参数,直接影响电池的安全性和使用寿命。由于锂电池结构复杂(由正极、负极、隔膜、电解液等多层材料组成),且存在各向异性(沿厚度方向与平面方向导热性能不同),测试方法需根据测试对象(单体电池、电极材料、隔膜等)和方向选择。以下是常见的锂电池导热系数测试方法:

一、稳态法(适用于均质材料或整体电池的宏观导热评估)

稳态法通过建立稳定的温度梯度,根据傅里叶定律计算导热系数,适用于导热系数较低(如隔膜、电极材料)或需要精准测量整体导热性能的场景。

平板稳态法(保护热板法,GB/T 10294 标准)

原理:将样品夹在两个平行平板之间,一侧加热(热板),另一侧冷却(冷板),当样品两端温度稳定后,测量热流密度和温度梯度,通过公式计算导热系数:λ=A⋅ΔTQ⋅d

(其中,λ为导热系数,Q为热流,d为样品厚度,A为热接触面积,ΔT为温差)

适用对象:单体锂电池(整体)、电极片、隔膜等,尤其适合测量厚度方向(垂直于电极平面)的导热系数。

优缺点:精度高(误差可<5%),但测试时间长(需 1-4 小时达到稳态),且对样品尺寸(需与热板匹配)和表面平整度要求高。

同心圆筒法(适用于电解液等流体)

原理:将电解液装入同心圆筒间隙,内筒加热,外筒恒温,通过热流和温度梯度计算导热系数。

局限:仅适用于液态电解质,对固态电解质或电池单体不适用。

二、瞬态法(适用于非均质材料及快速测试)

瞬态法通过测量样品在非稳态传热过程中的温度响应计算导热系数,测试速度快,对样品破坏小,更适合锂电池复杂结构的测试。

热线法(GB/T 10297 标准,推荐用于电极材料、隔膜)

原理:将一根细金属丝(热线)埋入样品中,通电后热线发热,同时记录热线温度随时间的变化,通过温度上升曲线计算导热系数:λ=4π⋅ΔTQ⋅ln(t2/t1)

(其中,Q为热线单位长度功率,ΔT为t1与t2时刻的温差)

适用对象:电极片、隔膜、电池极组(沿平面方向导热系数),尤其适合各向异性材料的测试(可通过改变热线方向区分平面 / 厚度方向)。

优缺点:测试时间短(仅需几秒到几分钟),样品尺寸要求低,但对热线与样品的接触状态敏感,易受接触热阻影响。

激光闪射法(最常用,适用于单体电池、极片、隔膜)

原理:通过激光脉冲快速加热样品一侧表面,利用红外探测器测量另一侧表面的温度随时间的上升曲线(热扩散曲线),结合样品密度和比热容,计算导热系数:λ=α⋅ρ⋅cp

(其中,α为热扩散系数,ρ为样品密度,cp为比热容)

适用对象:

单体锂电池(可测厚度方向导热系数);

电极材料、隔膜(薄片样品,厚度 0.1-10mm);

可通过切割样品测量平面方向导热系数(需定制样品形状)。

优缺点:

优势:测试速度极快(单次测试<1 分钟),样品用量少(可测小尺寸样品),精度高(误差 5%-10%),是锂电池行业最常用的方法;

局限:对样品表面发射率有要求(需喷涂石墨粉等提高吸收率),且无法直接测流体(如电解液)。

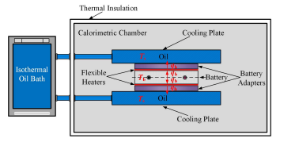

瞬态平面热源法(TPS 法,适用于整体电池及组件)

原理:将具有特定图案的金属箔(热源兼传感器)贴在样品表面或夹在中间,通电后热源释放热量,同时记录温度变化,通过热响应计算导热系数(可同时测导热系数、热扩散系数和比热容)。

适用对象:单体电池、电池模组(可测表面及整体导热性能),尤其适合不规则形状样品。

优点:无需样品切割(非破坏性测试),可测整体电池的导热性能,操作简便。

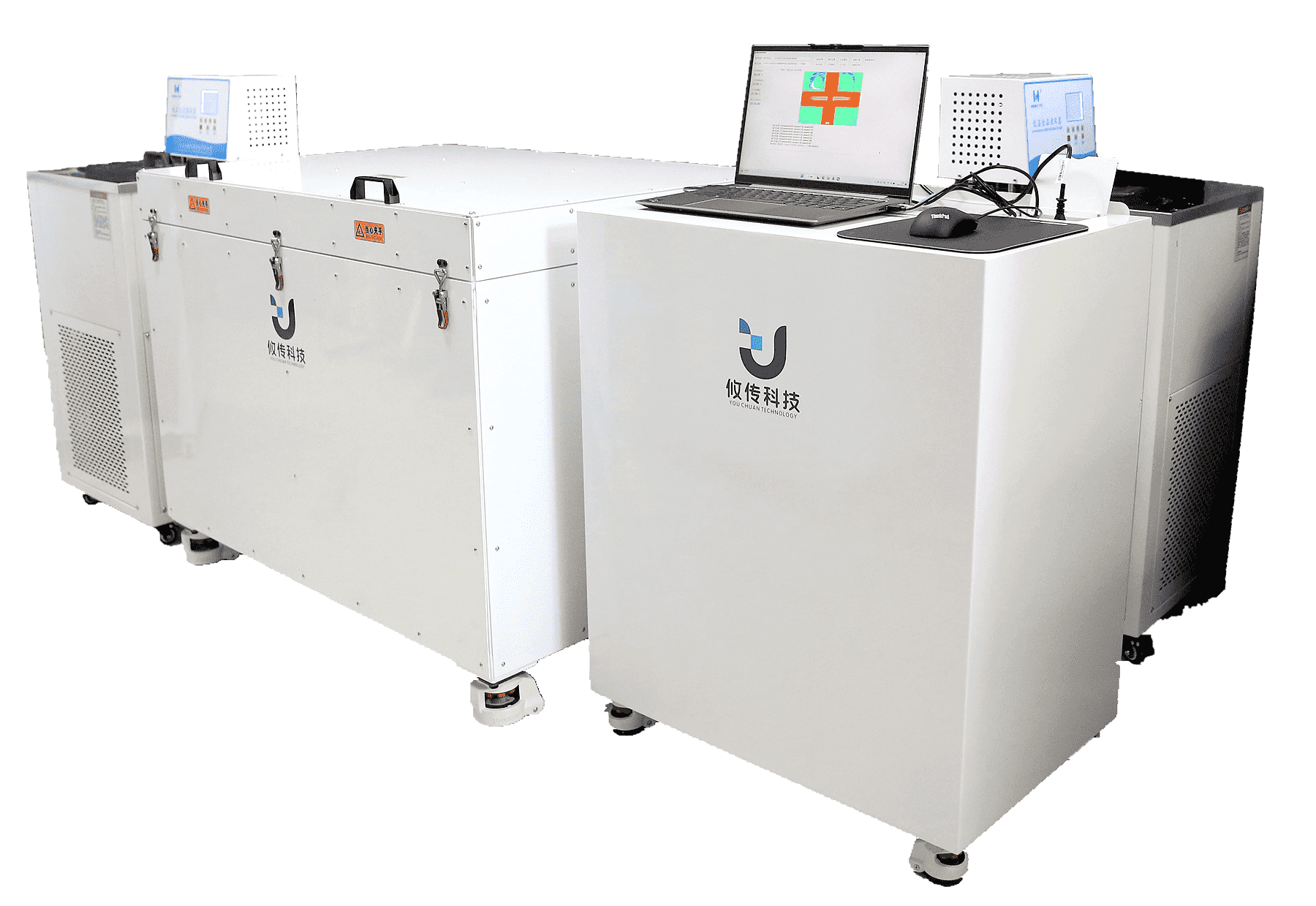

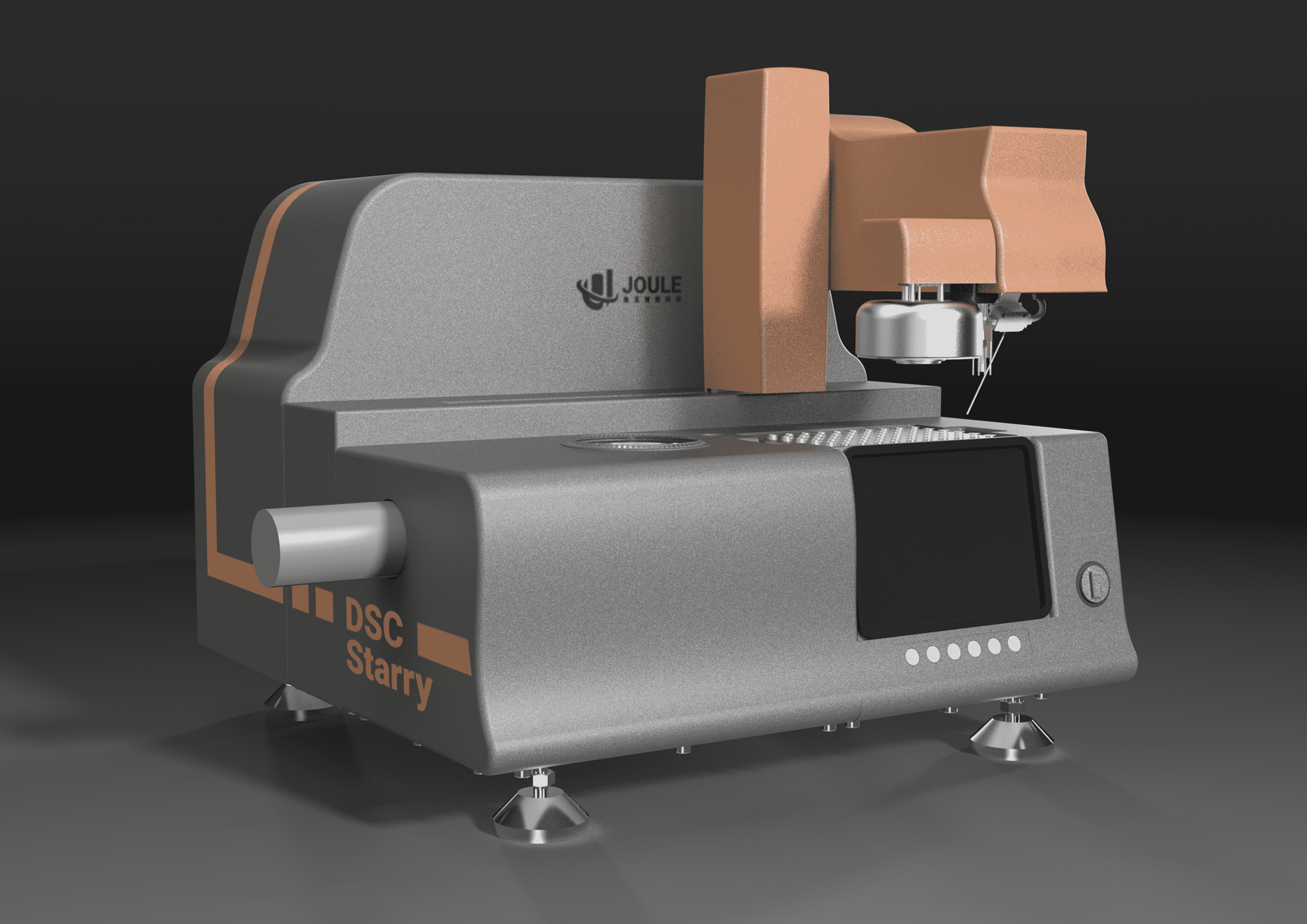

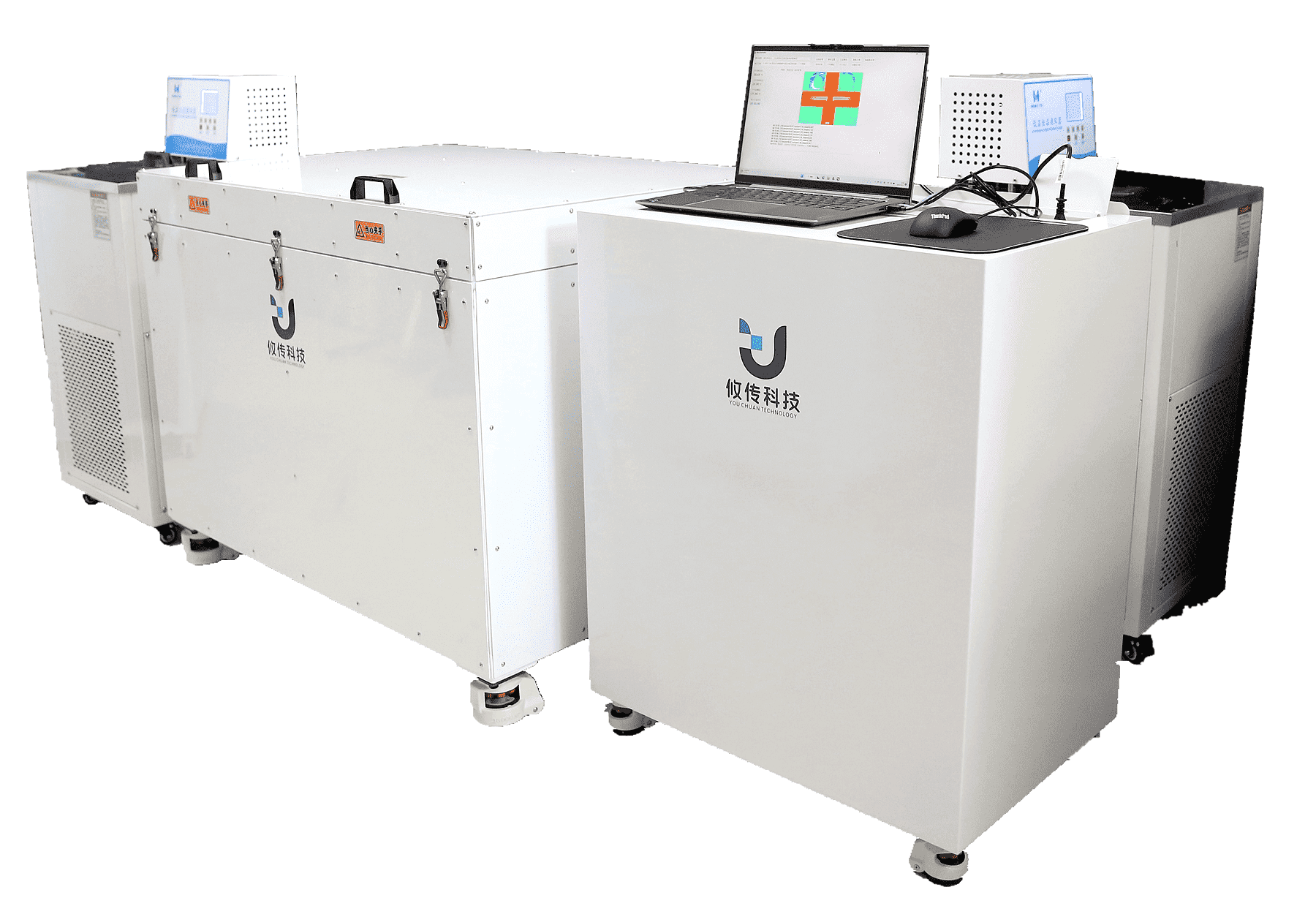

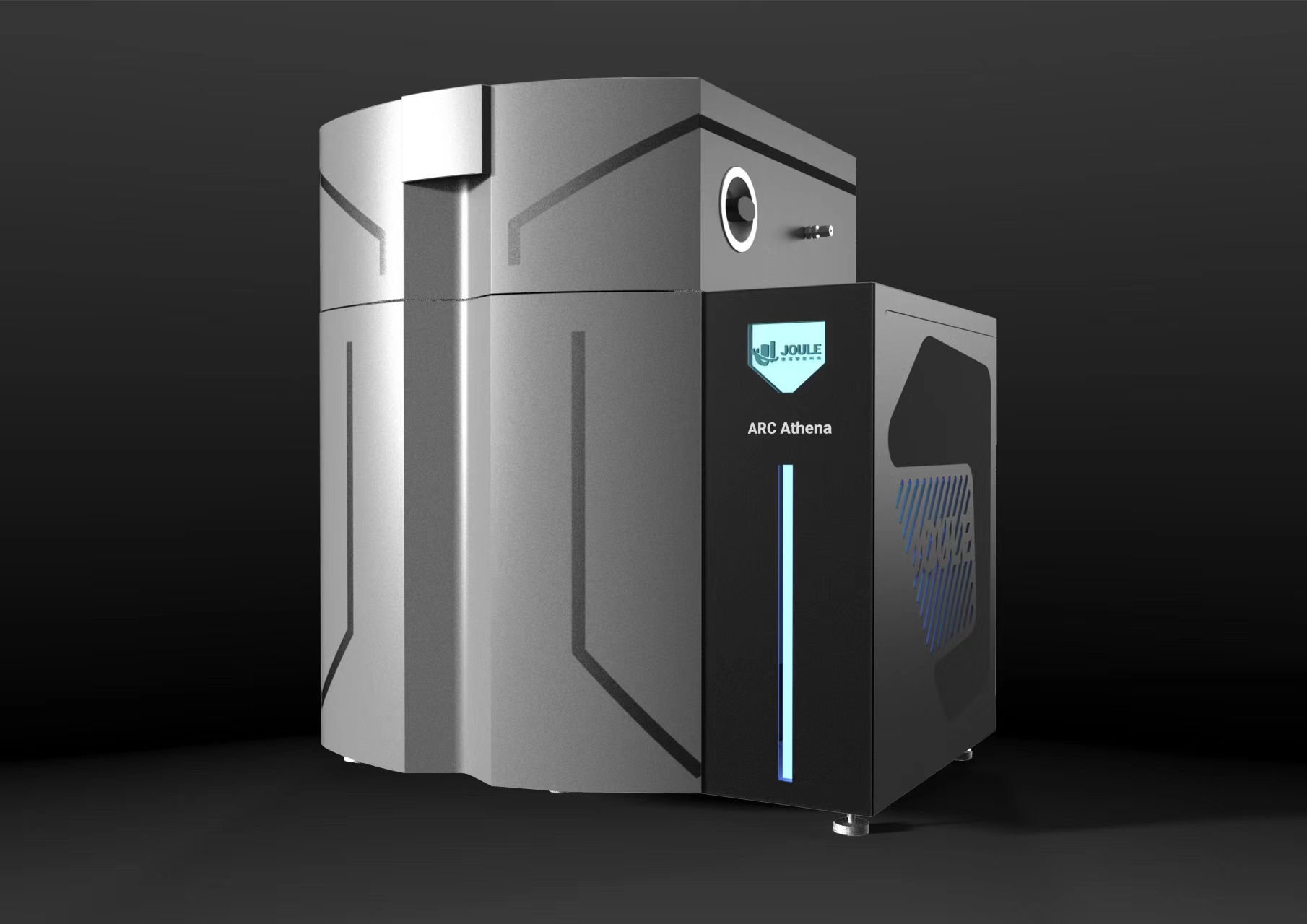

以上内容就是关于锂电池导热系数测试方法的介绍,如果想要了解更多,可以关注我们:杭州焦耳智能科技有限公司是一家专业从事量热仪器研发和销售的高新技术企业,专注于化工安全、锂电池、新材料、先进测控等领域。公司拥有一支由多名C9高校毕业的博士研发团队 ,现已开发并量产的仪器主要有:绝热加速量热仪、差示扫描量热仪、电池等温量热仪、电池绝热量热仪等。

请先 登录后发表评论 ~